学びの目的と進路・入試に向けて

何のために進学するのか!?

大切なのは目的です。入試合格・進学は目的ではなく一時的な目標に過ぎません。まずは、真摯に自分に向き合い、志を持ちましょう。そして、正しく努力しましょう。そうすれば、たとえ一時的に上手くいかなかったり大失敗したりしても、長期的に観れば必ず報われます。具体的にやりたいことが見つからなくても、「社会に貢献する」とか「誰かを幸せにする」といったことでも十分です。

学歴に価値はあるか!?

実用的なところとしての利用価値はあると思います。具体的には、専門領域の学問を習得したと認知されやすいことや、大手企業への就職で有利といったところです。

一方で、社会的地位の獲得という意味では、徐々にその価値は小さくなりつつあります。東大卒でも、人格に問題があったり仕事ができなかったりしたら、学歴のアドバンテージは簡単に消え去ります。

学歴の本当の価値は、他者からの評価ではなく、あくまで自分とってのものです。今までに何を学んだか、そしてこれからの自分にどのように寄与するかといったことが重要です。

もし、学歴でマウントを取ってくる人は、根本的に能力が低いか人格に問題があるので、相手にしてはいけません。

どのような学歴であれ、自分に誇りが持てるように、志を持ち、それに向かって精一杯努力しましょう。

一方で、社会的地位の獲得という意味では、徐々にその価値は小さくなりつつあります。東大卒でも、人格に問題があったり仕事ができなかったりしたら、学歴のアドバンテージは簡単に消え去ります。

学歴の本当の価値は、他者からの評価ではなく、あくまで自分とってのものです。今までに何を学んだか、そしてこれからの自分にどのように寄与するかといったことが重要です。

もし、学歴でマウントを取ってくる人は、根本的に能力が低いか人格に問題があるので、相手にしてはいけません。

どのような学歴であれ、自分に誇りが持てるように、志を持ち、それに向かって精一杯努力しましょう。

真の願望に向き合う

進路を考えるうえでコアとなる「 生き方 」に焦点をあて、表現してみました。

参考にしていただけると幸いです。

参考にしていただけると幸いです。

|

|

|

|

|

|

志を持とう

(1)「枯草型」のリスク

志もなければ信念もない「枯草型」に要注意。モチベーションが上がらず、進学しても結果的に退学することになり兼ねません。お金と時間だけでなく、本来得られたであろう経験や出会いのチャンスすらも失います。

(2) 「枯草型」回避手段

少しでも興味のあることを思いつく限り挙げてみましょう。その中で特に興味のあることについて調べてみてください。調べる方法は書籍等でなくともスマホでも構いません。その分野の現状や将来性を知ることが大切です。

(3)志を持つことの大切さ

そうして膨らんできた「夢」を「志」にまで昇華できれば立派なことです。志があれば信念が生まれます。将来、壁にぶつかったり、迷いが生じたときも、初志が心のよりどころとなるはずです。

【補足1】

もし、具体的にやりたいことが何も思いつかなくても焦る必要はありません。「誰かを助けたい」とか「役に立ちたい」といった抽象的なことでも十分です。その思いが将来の職業に繋がる可能性があります。

【補足2】

やってみたいことを無理に一つに絞る必要はなく、むしろたくさんある方が良いです。それらが将来、思わぬ形で融合したり、チャンスが巡ってきたりします。

志もなければ信念もない「枯草型」に要注意。モチベーションが上がらず、進学しても結果的に退学することになり兼ねません。お金と時間だけでなく、本来得られたであろう経験や出会いのチャンスすらも失います。

(2) 「枯草型」回避手段

少しでも興味のあることを思いつく限り挙げてみましょう。その中で特に興味のあることについて調べてみてください。調べる方法は書籍等でなくともスマホでも構いません。その分野の現状や将来性を知ることが大切です。

(3)志を持つことの大切さ

そうして膨らんできた「夢」を「志」にまで昇華できれば立派なことです。志があれば信念が生まれます。将来、壁にぶつかったり、迷いが生じたときも、初志が心のよりどころとなるはずです。

【補足1】

もし、具体的にやりたいことが何も思いつかなくても焦る必要はありません。「誰かを助けたい」とか「役に立ちたい」といった抽象的なことでも十分です。その思いが将来の職業に繋がる可能性があります。

【補足2】

やってみたいことを無理に一つに絞る必要はなく、むしろたくさんある方が良いです。それらが将来、思わぬ形で融合したり、チャンスが巡ってきたりします。

上昇志向を大切に

(1)逃げてないか!?

進路決定において選択肢が複数ある場合、楽な方を選ぶと転落人生の始まりとなる危険性があります。逃げ癖が芽生えてしまうからです。

(2)厳しい道を選ぼう!

リスクの大きさにもよりますが、厳しい道を選んだ方が結果的に成功する可能性が高いと考えます。たとえ高い目標であっても挑戦しなければチャンスは生まれません。そして、仮に失敗をしても、その結果や過程から様々な気づきが得られ、別の道を発見できることもあります。そもそも失敗なしに本当の成功を手にすることはできません。偉業を成し遂げている人こそ多くの失敗を経験しています。失敗こそ大切な財産なのです。これは人と比べて勝ち組だの負け組だの言っているくだらない考えではありません。自分にとって掛け替えのない大切な経験を得ることこそが成功であると私たちは考えています。

進路決定において選択肢が複数ある場合、楽な方を選ぶと転落人生の始まりとなる危険性があります。逃げ癖が芽生えてしまうからです。

(2)厳しい道を選ぼう!

リスクの大きさにもよりますが、厳しい道を選んだ方が結果的に成功する可能性が高いと考えます。たとえ高い目標であっても挑戦しなければチャンスは生まれません。そして、仮に失敗をしても、その結果や過程から様々な気づきが得られ、別の道を発見できることもあります。そもそも失敗なしに本当の成功を手にすることはできません。偉業を成し遂げている人こそ多くの失敗を経験しています。失敗こそ大切な財産なのです。これは人と比べて勝ち組だの負け組だの言っているくだらない考えではありません。自分にとって掛け替えのない大切な経験を得ることこそが成功であると私たちは考えています。

進路指導について

あなたの相談相手の助言は適切か!?

進路に悩んだとき、進路指導の先生や身近な人と話をすることと思います。多くの人が親切に接してくれると思いますが、実は適切な進路指導というのはとても難しいことだと考えています。進路指導をする人(相談役)には少なくとも次の素養が必要です。

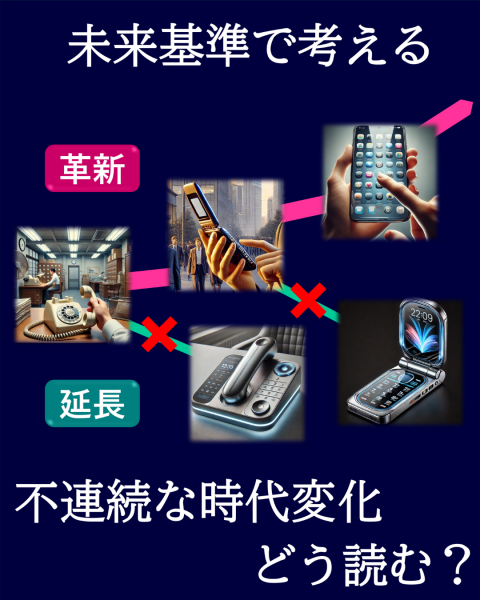

◆知識・探究力

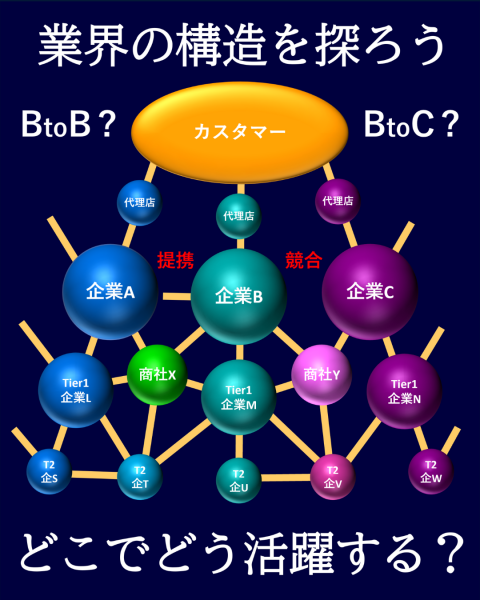

まずは業界のことを知る必要があります。

・業界自体の需要動向

・商流

・業界マップ

・技術革新

知識は普遍的なもの過去のものありますが、進路指導において重要なことは将来の予測と希望です。単にどうなるかを考えるだけでなく、社会がどうなってほしいか、自分がどう関わるかを想像することが大切です。

◆人を観る力

誰しも生きいく中で固定観念や偏見が芽生えます。自分が知っていることの殆どは「過去」のことであり主観の中で経験を重ねていくので致し方ありません。相談役は、こうしたメンタルモデルを自分と相談者の両方についてよく観察する必要があります。そうして、物事を客観的に観ることで、相談者の潜在的可能性を見逃さないようにする必要があります。

◆ビジョンを共有する力

上述の相談者の潜在的可能性を的確に捉えるには、相談者の内面の中心(思いが生ずる源泉)にアクセスする必要があります。誰しも、将来の夢や希望に繋がる思いを持っていると思いますが、中高生の多くは、まだそれを「志」のレベルにまで昇華できていません。したがって、時には、将来どんな可能性があるのかについて共にビジョンを作り上げることも大切だと考えています。

このようなことを踏まえ、当塾では生徒様が様々な経験を持つスタッフとの会話の機会が得られるように工夫しており、進路指導の際には、多角的に物事を見ながら相談者に接するように努めています。

塾長ブログ「進路指導の実態」➡ クリック

進路に悩んだとき、進路指導の先生や身近な人と話をすることと思います。多くの人が親切に接してくれると思いますが、実は適切な進路指導というのはとても難しいことだと考えています。進路指導をする人(相談役)には少なくとも次の素養が必要です。

◆知識・探究力

まずは業界のことを知る必要があります。

・業界自体の需要動向

・商流

・業界マップ

・技術革新

知識は普遍的なもの過去のものありますが、進路指導において重要なことは将来の予測と希望です。単にどうなるかを考えるだけでなく、社会がどうなってほしいか、自分がどう関わるかを想像することが大切です。

◆人を観る力

誰しも生きいく中で固定観念や偏見が芽生えます。自分が知っていることの殆どは「過去」のことであり主観の中で経験を重ねていくので致し方ありません。相談役は、こうしたメンタルモデルを自分と相談者の両方についてよく観察する必要があります。そうして、物事を客観的に観ることで、相談者の潜在的可能性を見逃さないようにする必要があります。

◆ビジョンを共有する力

上述の相談者の潜在的可能性を的確に捉えるには、相談者の内面の中心(思いが生ずる源泉)にアクセスする必要があります。誰しも、将来の夢や希望に繋がる思いを持っていると思いますが、中高生の多くは、まだそれを「志」のレベルにまで昇華できていません。したがって、時には、将来どんな可能性があるのかについて共にビジョンを作り上げることも大切だと考えています。

このようなことを踏まえ、当塾では生徒様が様々な経験を持つスタッフとの会話の機会が得られるように工夫しており、進路指導の際には、多角的に物事を見ながら相談者に接するように努めています。

塾長ブログ「進路指導の実態」➡ クリック

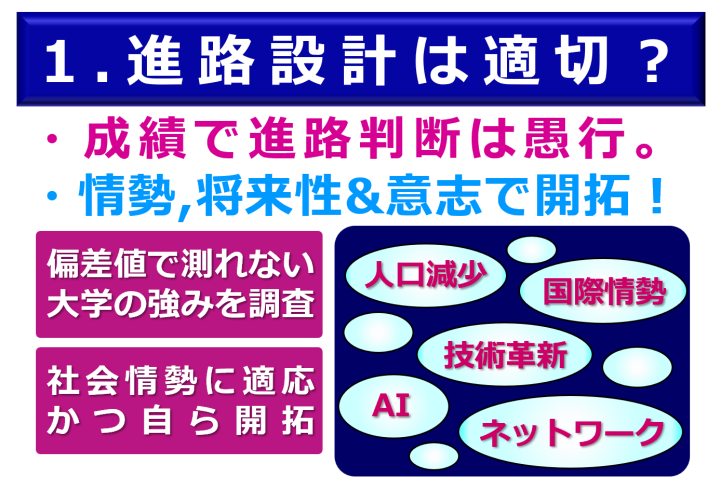

進路の考え方

進路指導をしている中で大切にしている視点のイメージを表現してみました。

皆さんが今後の進路を考えるうえで参考にしていただければ幸いです。

皆さんが今後の進路を考えるうえで参考にしていただければ幸いです。

|

|

|

|

|

|

ロードマップを描けているか

信じるべきは高校ではなく自分

学びの形態について考えよう

勉強時間の確保

大学入試は高3から頑張っても手遅れです。高1・2から最低でも毎日3時間は入試に向けた勉強しましょう。時間を器用に使うことが大切で、毎日それくらい勉強しても、十分に遊べるし部活もできます。

学習戦略を持て!

※図がわかりやすいと思いますので、図をクリック(タップ)してください。

1. マイルストーンを置く

(1)入試までのプロセスを見据えて、時期ごとに目標を立てましょう。受験学年では多くの模試があるので、それを利用するのが効率的です。年間の予定を確認して、目標を持って模試に臨みましょう。

(2)基礎学力が身につくまでは、成績は上がりません。焦って応用問題に手を出すよりも、基礎の定着に注力してください。焦らずに済むように、なるべく早く受験勉強に本腰を入れることが重要です。

2.模試受験後の振り返り

(1)模試の受験後は、学校からの指示でやり直しをすると思いますが、これは徹底的にやりましょう。

(2)同時に重要なのが、振り返りです。大問ごとに失点に繋がった原因を考えてみてください。多くの場合、原因は単一ではなく複合要因になっています。それらを分類して、今の自分の課題を把握してください。また、気付いたことは必ずメモに残してください。

(3)それらに基づき、日々の学習メニューを改善しましょう。

3. 入試までのロードマップを作ろう!

(1)限られた時間の中で成果を出さなければならない受験生にとって、いつ、何に、どのような順序で注力するかは非常に重要です。それが見えていなければ、効率的に学力を上げることはできません。

(2)まずは、入試に必要な学力レベルと今の実力を把握しましょう。

(3)次に、各科目のレベルアップに必要な要素を分類してください。そして、分類ごとに実施項目を決定してください。

(4)計画表として使用するのはガントチャートです。縦軸に実施項目、横軸に時間を取ります。入試に間に合うように余裕をもって計画を立てましょう。

※この手法は、大学生・社会人になってからも重要なものとなります。プロジェクト全体を見渡して成功に導くのに欠かせません。早いうちにマスターしましょう。

4. 時間戦略

(1)限られた時間を有効に使うには、全体が見えていなければなりません。

(2)純粋な対策として1週間でどれだけ時間があるか計算しましょう。それをどのように各科目に割り振るかを考えてください。受験学年であれば、多くの場合、時間が不足すると思います。

(3)その解決策は、勉強時間を増やすか勉強の効率を上げるかのいずれかです。その時々で何をどうするのがベストであるかを考えて勉強を進めてください。

1. マイルストーンを置く

(1)入試までのプロセスを見据えて、時期ごとに目標を立てましょう。受験学年では多くの模試があるので、それを利用するのが効率的です。年間の予定を確認して、目標を持って模試に臨みましょう。

(2)基礎学力が身につくまでは、成績は上がりません。焦って応用問題に手を出すよりも、基礎の定着に注力してください。焦らずに済むように、なるべく早く受験勉強に本腰を入れることが重要です。

2.模試受験後の振り返り

(1)模試の受験後は、学校からの指示でやり直しをすると思いますが、これは徹底的にやりましょう。

(2)同時に重要なのが、振り返りです。大問ごとに失点に繋がった原因を考えてみてください。多くの場合、原因は単一ではなく複合要因になっています。それらを分類して、今の自分の課題を把握してください。また、気付いたことは必ずメモに残してください。

(3)それらに基づき、日々の学習メニューを改善しましょう。

3. 入試までのロードマップを作ろう!

(1)限られた時間の中で成果を出さなければならない受験生にとって、いつ、何に、どのような順序で注力するかは非常に重要です。それが見えていなければ、効率的に学力を上げることはできません。

(2)まずは、入試に必要な学力レベルと今の実力を把握しましょう。

(3)次に、各科目のレベルアップに必要な要素を分類してください。そして、分類ごとに実施項目を決定してください。

(4)計画表として使用するのはガントチャートです。縦軸に実施項目、横軸に時間を取ります。入試に間に合うように余裕をもって計画を立てましょう。

※この手法は、大学生・社会人になってからも重要なものとなります。プロジェクト全体を見渡して成功に導くのに欠かせません。早いうちにマスターしましょう。

4. 時間戦略

(1)限られた時間を有効に使うには、全体が見えていなければなりません。

(2)純粋な対策として1週間でどれだけ時間があるか計算しましょう。それをどのように各科目に割り振るかを考えてください。受験学年であれば、多くの場合、時間が不足すると思います。

(3)その解決策は、勉強時間を増やすか勉強の効率を上げるかのいずれかです。その時々で何をどうするのがベストであるかを考えて勉強を進めてください。

勉強時間を確保せよ!

上記「学習戦略を持て!」4枚目の詳細版です。

国公立大学を狙う受験生の場合、平日の勉強時間は1日6時間でも足りません。日曜は復習に充てるとして、月~土で40時間程度です。

理系の場合、数学だけでも、Ⅰ,A,Ⅱ,B,Ⅲ,(C)とあります。全科目数は10程度になります。

すると、1科目あたり週4時間。

どうやって成績を上げますか?

なので、無理やり勉強時間を増やすしかありません。ただし、学習効率維持のため睡眠時間は極力減らさないようにしましょう。残された有効な手段は次のとおりです。

(1)学校授業を有意義に

授業の内容を入試レベルにまで昇華して習得できるよう、積極的に学習しましょう。

(2)内職or学校を休む

もし、学校授業のやり方が非効率であれば内職するか休むしかありません。中には理解のある先生もいます。そうでなければ、上手いこと誤魔化すしかありません。教師のプライドのために貴方の人生を犠牲にするのは誤りです。何が必要かを自ら考え、力強く前へ進んでください。

国公立大学を狙う受験生の場合、平日の勉強時間は1日6時間でも足りません。日曜は復習に充てるとして、月~土で40時間程度です。

理系の場合、数学だけでも、Ⅰ,A,Ⅱ,B,Ⅲ,(C)とあります。全科目数は10程度になります。

すると、1科目あたり週4時間。

どうやって成績を上げますか?

なので、無理やり勉強時間を増やすしかありません。ただし、学習効率維持のため睡眠時間は極力減らさないようにしましょう。残された有効な手段は次のとおりです。

(1)学校授業を有意義に

授業の内容を入試レベルにまで昇華して習得できるよう、積極的に学習しましょう。

(2)内職or学校を休む

もし、学校授業のやり方が非効率であれば内職するか休むしかありません。中には理解のある先生もいます。そうでなければ、上手いこと誤魔化すしかありません。教師のプライドのために貴方の人生を犠牲にするのは誤りです。何が必要かを自ら考え、力強く前へ進んでください。